1987年に公開されたホラー映画『ヘルレイザー』。

“ピンヘッド”をはじめとした異形のクリーチャーたちが登場する本作は、公開から30年以上経った今なお、多くのファンに語り継がれるカルトホラーの金字塔です。

本記事では、この『ヘルレイザー』を「特撮技術」の観点から掘り下げていきます。

特殊メイク、操演、小道具、ストップモーション……CGに頼らず、「本当にそこにある」と思わせるアナログの力が、いかにして“体感できる恐怖”を生み出したのか。

その秘密を、技術面から紐解いていきましょう。

特撮ホラーの歴史の中で、異彩を放った『ヘルレイザー』

『ヘルレイザー』は、原作者であるクライヴ・バーカーが自ら監督を務めた長編映画デビュー作。

低予算ながら、驚異的な映像表現と異様な世界観で、ホラーファンを中心に強いインパクトを残しました。

当時の映像制作環境は、まだCGが発展しておらず、視覚効果のほとんどを特殊メイクやミニチュア、パペット、ストップモーションなどのアナログ手法で実現していました。

『ヘルレイザー』はその制約を逆手に取り、むしろ“手作業で作る恐怖”に徹底的にこだわることで、他のホラー映画とは一線を画す存在感を手に入れたのです。

血と肉と痛みを感じる「特殊メイク」の凄み

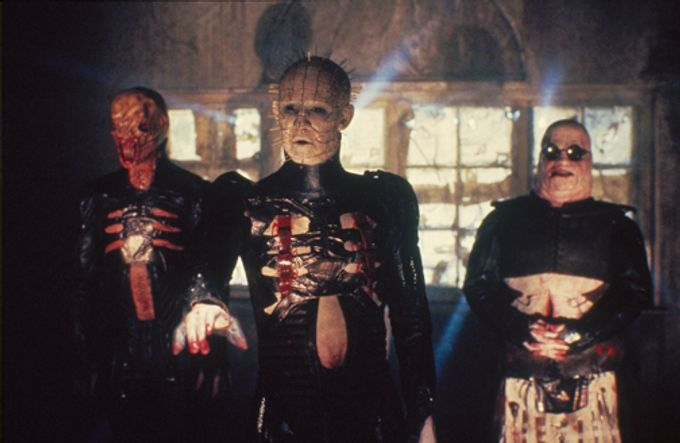

まず注目したいのが、セノバイトたちの造形美。

特に有名なのは、頭部に等間隔に釘が打ち込まれたピンヘッド。近年のCGでは表現できない、ラテックスやシリコンを使った「手触り」や「肉感」が、恐怖にリアルさを加えています。

また、皮膚が裂けたり、肉体がねじれたりといった人体変容の描写も、すべて特殊メイクの職人たちの手作業によって作り上げられています。

その結果、ただ“怖い”だけではない、生理的に嫌悪感を催すほどリアルな恐怖が画面から滲み出してくるのです。

現代のVFXと比較すると、洗練されていない部分もあるかもしれません。しかし、だからこそ観客は「これは本当にそこにある」と感じてしまう。

アナログだからこそ生まれる“質感”が、恐怖を現実のものに変えるのです。

操演によって命を与えられた“死体”

『ヘルレイザー』でもう一つ見逃せないのが、パペットやメカニカル仕掛けを使った操演技術です。

特に印象的なのは、床から肉体が再生していく「フランクの復活シーン」や暗闇の廊下から迫る「クリーチャー」。

液体が逆流し、骨が形をなし、筋肉が這うように肉体を形作っていくフランク、また幾多の四肢を動かしながら迫ってくるクリーチャー、──その一連の動きには、精緻な機械仕掛けと手動による操演が使われています。

この“完璧でないけれど、どこか生きているような不気味な動き”が、観客の無意識に訴えかけてくるのです。

CGのように整いすぎていないからこそ、逆にリアル。

アナログの操演が生む「違和感のある生命感」が、キャラクターたちに不穏な存在感を与えています。

魔術的な存在感を放つ小道具──ルマルシャンの箱

セノバイトを呼び出す“パズルボックス”こと、ルマルシャンの箱。

その幾何学的で呪術的なデザインは、映画の象徴とも言える存在です。

この箱には、スライドギミックや回転構造などのアナログな仕掛けが施され、撮影時にはリバースモーションやライティング効果を使って“謎の装置”として描かれました。

CGで描けば済むような場面を、すべて実物で作り込む。

そのリアリティこそが、箱が“実在する道具”として観客の脳裏に焼き付く理由です。

箱が開かれるたびに世界が変わる──その恐怖を、物理的に“触れそう”な箱が支えているのです。

ストップモーションがもたらす“非現実的な不安感”

さらに『ヘルレイザー』では、ストップモーションアニメーションという非常に手間のかかる特殊技法も随所に使われています。

肉体が組み上がっていくシーンでは、一コマずつパーツを変えて撮影し、緩やかな時間の流れの中で“異常”が進行していく様子を演出。

このわずかな不自然さが逆に観客に不快な印象を与え、脳が「これは危険なものだ」と反応してしまうのです。

また、液体の逆再生や煙の流れなども、すべてアナログ技法で処理されており、映像の“異質さ”を演出する要素になっています。

手作業で作られた映像の歪みが、機械では生み出せない不穏さと緊張感を宿すのです。

アナログ撮影が生む「恐怖の存在感」

ここまでご紹介してきたように、『ヘルレイザー』の恐怖は、アナログ技術が作り出した“存在感”によって支えられています。

登場するキャラクター、道具、空間──どれもが、実際にカメラの前に存在している。

だからこそ、観客は映像を「フィクション」としてではなく、「現実に起きていること」として受け取ってしまうのです。

CGで描かれた恐怖は、どこかで“作り物”だと分かってしまう。

しかし、アナログ特撮には“触れられそうな質感”がある。

この身体感覚に訴えるリアルさこそが、『ヘルレイザー』を今も色褪せない作品たらしめている理由なのです。

まとめ:恐怖は“手で作る”からこそリアルになる

『ヘルレイザー』は、CGのない時代にこそ生まれた、職人たちの技術の結晶です。

その映像は、アナログであるがゆえにリアルで、だからこそ私たちは“恐怖を体感”してしまうのです。

現代ではVFXの技術が日々進化していますが、同時に、“触れられない恐怖”がどこか空虚に感じられることもあるのではないでしょうか。

そんな時代だからこそ、あえて『ヘルレイザー』のようなアナログの名作を振り返ることで、「本当に怖い映像とは何か」を再確認できるはずです。

もしあなたがこの映画を久しく観ていないのなら、次はぜひ“技術”の視点で観てみてください。

そして、あなたが一番恐怖を感じたシーンがどこだったのか、ぜひコメントなどで教えてください!

コメント