1975年に公開された東映のパニック映画『新幹線大爆破』。

爆弾を仕掛けられた新幹線が、時速80kmを下回ると爆発するというスリリングな設定で、多くの映画ファンを魅了した本作が、令和の今、Netflixオリジナル作品として蘇りました。

リメイクといっても、ただCGで派手に映像化しただけではありません。

本作は、現代の映像技術と昭和特撮のDNAが融合した、“本気の特撮映画”に仕上がっているのです。

今回はそのメイキング映像が公開されたので、そのメイキング映像を見つつ特撮の観点からお話していきます。

現代の特撮映像をリードする樋口真嗣監督

本作の監督を務めたのは、樋口真嗣。

『ローレライ』『日本沈没(2006)』『巨神兵東京に現わる』、そして庵野秀明とのタッグで知られる『シン・ゴジラ』など、数々の映像作品で特撮表現を牽引してきた人物です。

樋口監督の作品に共通するのは、「リアル」と「フィクション」の境界を突き詰める姿勢。

実写とVFX、ミニチュアや爆破などの物理的特撮を、“映像演出として最適な形”で使い分ける職人芸が光ります。

今回の『新幹線大爆破』も、樋口監督らしい“リアリティの追求”が随所に詰まっています。

LEDスクリーンによる車内映像の革新

注目すべきは、車両内の撮影方法。

背景の車窓風景は合成ではなく、巨大なLEDパネルにリアルタイムで映像を投影するという技術が使われました。

これにより、車窓の光の反射や時間帯による色味の変化、エキストラの肌に落ちる光の自然さまでが忠実に再現されています。

また車体を揺らしたりすることで、実際に乗客役のエキストラの中には「本当に乗り物酔いをした」という人もいたほど。

それだけリアルな映像と空間演出が現場に構築されていたということです。

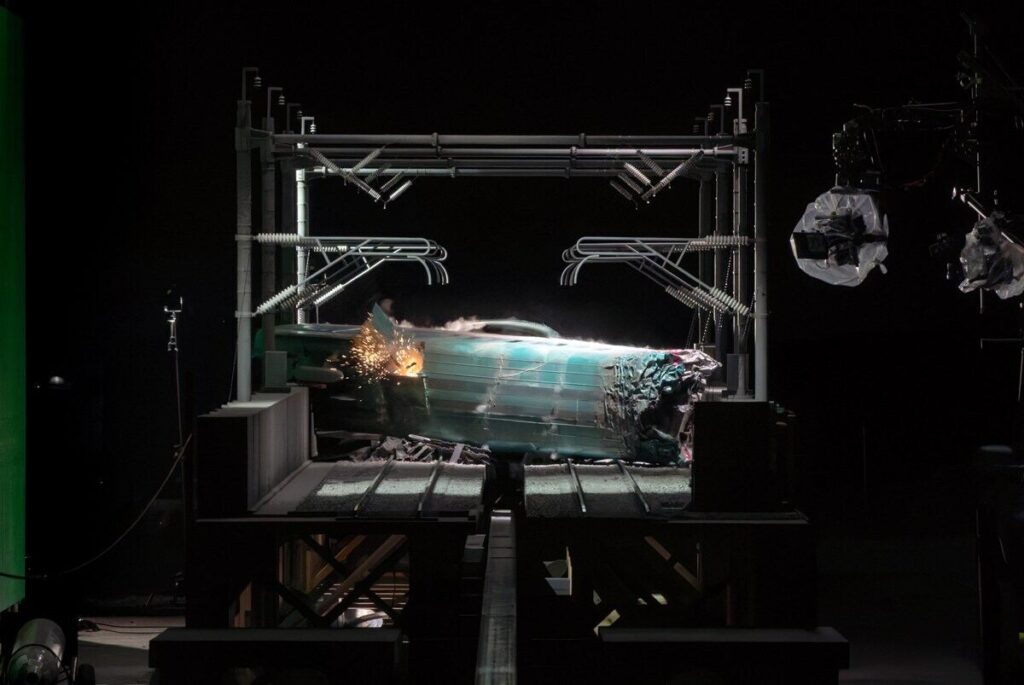

クライマックスの“ミニチュア横転”が圧巻

映画の終盤、爆発により新幹線が横転するシーンでは、6分の1スケールのミニチュア模型(全長約4.2メートル)が実際に使われました。

まるで本物かと思うぐらいに精巧に作られたミニチュア、ただ撮影用に置かれているだけではありません。

火薬で爆破され、実際に転倒し、破壊されているのです。

煙、破片、金属の歪み、火花の飛び方──すべてが偶然と物理法則によって生じるため、

VFXにはない「予測不能なリアルさ」を生み出します。

これはまさに、“特撮だからこそ可能な演出”の真骨頂と言えるでしょう。

CG全盛の時代に、なぜ今あえて特撮なのか?

ここで少し視野を広げてみましょう。

現代の映像作品では、『ゴジラ-1.0』のようにほぼ全編をVFXで構成する映画も増えています。

それ自体は大きな進化であり、素晴らしい映像体験を提供してくれます。

しかし、本作『新幹線大爆破』のようにアナログな特撮技術を組み合わせた作品には、別種のリアリティがあります。

その理由は、人間の脳が「予測不能な現象」に強く反応するからです。

例えば爆破シーン。CGではその形状・煙の広がり方・破片の飛び方まで、すべてが制御されます。

一方、物理的な爆破は、火薬の量や空気抵抗、材質、天候などに左右され、想定外の揺らぎや偶然性が生まれます。

この“偶然性”こそが、観客に「これは本当に起きている」と感じさせる重要な要素なのです。

特撮は「古い技術」ではない。感覚に訴える演出手段だ

特撮というと、「昔ながらの映像技法」「今ではCGで置き換えられた技術」と思われがちです。

しかし実際には、“人間の五感に響く演出手段”として、特撮にはいまだに大きな価値があります。

リアルに壊れる、揺れる、散る──。

CGでは完璧に描けても、脳が「合成だ」と感じてしまうことがある一方、

特撮はその“雑さ”や“乱れ”を武器に、より深い没入感を生むのです。

令和の特撮、ここにあり

Netflix版『新幹線大爆破』は、現代の映像表現において「特撮」がまだまだ有効であることを証明する作品です。

VFXとの併用により、リアルでスリリングな映像体験が実現され、

観る者の本能に訴えかけるような映像演出がなされています。

「最近の映画はCGばかりで、ちょっと物足りない」

そんなふうに感じていた特撮ファンにこそ、ぜひこの作品を手に取っていただきたい。

本物を壊し、本物を走らせ、本物に驚く。

特撮の真価を改めて実感できる一作です。

コメント